济南二手车市场惊现“杀熟”骗局,资深车商虚构交易诈骗百万终于落网

济南二手车市场掀起轩然大波,一起掀起轩然大波“杀熟”骗局一位资深汽车经销商利用熟人关系编造二手车交易,诈骗金额高达100万元。经过仔细调查,警方成功将非法汽车经销商绳之以法。这一事件不仅引起了公众对二手车交易安全的关注,也再次敲响了防范金融诈骗的警钟。

在当前的经济环境下,二手车市场因其性价比高、选择多样而吸引了大量消费者。随着市场的普及,一些犯罪分子也开始关注这种“肥肉”二手车诈骗案,典型代表就是其中之一。

据了解,涉案车商李某多年来一直在济南二手车市场工作。凭借丰富的经验和广泛的人脉,他赢得了许多客户的信任。正是这种信任成为他实施欺诈的“利器”。李某利用熟人的信任,虚构二手车交易,通过伪造合同、虚假报价等手段骗取大量资金。

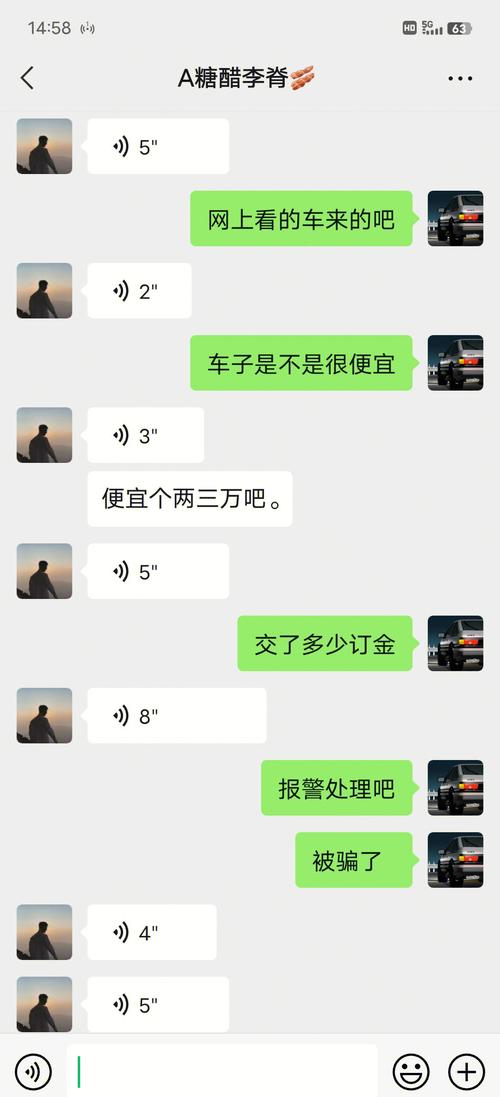

受害者之一张先生说,他认识李多年,一直认为李是一个可靠的汽车经销商,去年,张先生计划买二手车,李主动推荐“成本性能”车型,承诺低交易,张先生相信,付了全款,但车还没到,后来,张先生发现所谓的“低价车”根本不存在,他被骗了几十万元。

像张先生这样的受害者并不少见。警方调查发现,李先生以这种方式诈骗了多名熟人,涉案金额超过100万元。这些受害者中,有的是多年的朋友,有的是亲戚,甚至是前合伙人,李先生“杀熟”行为,受害者不仅遭受了巨大的经济损失,而且严重破坏了二手车市场的声誉。

济南警方接到报案后,高度重视,迅速成立专案组进行调查。警方通过转移银行流量、分析交易记录、走访受害者等方式,逐步掌握了李的犯罪证据。当李准备再次犯罪时,警方一举抓获了他。

这起二手车诈骗案破案不仅为受害者挽回了部分损失,也震慑了其他犯罪分子。案件背后暴露的问题值得深思。二手车市场作为信息不对称行业,消费者在交易过程中往往处于弱势地位,容易成为犯罪分子的目标。

在这方面,专家提醒消费者在二手车交易中,必须保持警惕,选择正式渠道,仔细核实车辆信息和交易合同,相关部门也应加强监督,建立和完善二手车交易市场规范,从源头上防止类似欺诈案件的发生。

当前正值“互联网+二手车”随着模式的兴起,在线交易平台层出不穷。消费者在享受便捷服务的同时,要更加注重平台的选择和信息的验证,避免陷入网络诈骗的陷阱。

济南这起二手车“杀熟”骗局曝光再次提醒我们,防范金融欺诈还有很长的路要走。只有全社会共同努力,提高预防意识,完善监管机制,才能创造一个安全透明的二手车交易环境。

破案不仅是对犯罪分子的有力打击,也是对公众的深刻警示。希望每一位消费者都能从中吸取教训,增强自我保护能力,共同维护二手车市场的健康发展。

济南二手车“杀熟”骗局惊现百万诈骗案:直播带货下灰色交易暗流暗流

当直播间的“超值二手车”演讲与线下4S店的“专属折扣”形成完美闭环时,当“熟人介绍”的信任背书遇到精心设计的交易陷阱时,济南最近破获的二手车诈骗案再次撕开了汽车交易市场的遮羞布。据济南市公安机关介绍,一家资深汽车经销商通过虚构交易、伪造手续等手段,两年内累计诈骗金额超过100万元,涉及的车辆交易链涉及许多当地二手车经销商和网络平台。本案不仅暴露了二手车市场的监管漏洞,也反映了在直播电子商务时代,传统产业与新兴商业形式交织在一起的灰色地带。

“杀熟”新套路:从线下到直播间的信任崩溃

在济南一个二手车交易市场,受害者王女士的经历揭开了“杀人”骗局的操作背景。据警方调查,该车经销商以“内部渠道车”为诱饵,通过微信群邀请潜在买家,承诺以低于市场价30%的价格进行交易,制造信任假象。诈骗团伙不仅伪造了车辆合格证和维修记录,还制作了“济南二手车协会认证”的虚假印章。在交易过程中,汽车经销商要求买方将车款存入其个人账户,并以“银行转账延误”为由拖延过户手续。当买方发现车辆有抵押贷款或重复登记时,已经空无一人。

值得警惕的是,这种传统骗局正在与直播深度融合。一位短视频平台主播在直播间宣布“朋友开的车店特供”,引导观众添加“客服”微信。警方调查发现,该团伙仅半年就诱导87名消费者转账320万元,仅半年时间,就通过“脚本+虚假视频”组合拳,更令人震惊的是,一些二手车平台追求流量,默许商家使用“保证无事故”等虚假宣传词,形成“流量第一”的畸形生态。

行业乱象背后的监管困境

二手车市场长期存在的“信息不对称”问题为诈骗者提供了机会。根据中国汽车流通协会的数据,2023年中国二手车总交易量达到1820万辆,但行业平均利润率不到5%。在利润率压缩的背景下,部分商家选择通过虚假宣传、阴阳合同等手段牟利,一位业内人士透露:“一辆20万元的车,商家可以通过“服务费”来提供服务费、以“保证金”等名义加价10万,剩下的利润空间足以创造虚假的交易记录。"

在监管层面,现行二手车流通行业规范存在三个漏洞:一是车辆所有权验证依赖人工验证,电子档案系统尚未完全覆盖;二是交易流程缺乏国家统一标准,部分地区仍采用纸质合同;三是平台责任定义模糊,现场销售平台往往以“只提供展示服务”为由避免责任,监管滞后,使欺诈者能够利用“转让前交易”的时差进行欺诈。

消费者如何保持“车钥匙”?

面对日益复杂的交易环境,消费者需要建立“三重保护”意识,购买前必须通过“国家机动车非法查询”平台验证车辆状态,确认无抵押、无查封记录,选择正式合格的交易平台,警惕“私人交易”企业,坚持“转让先付款”的原则,任何要求预付款或存款行为都是危险信号。

令人欣慰的是,国家市场监督管理总局启动了“净车行动”,要求二手车交易平台提供“一车一档”电子档案,建立全国联网二手车信用档案。公安部“互联网+车辆登记”系统已覆盖31个省份,消费者可通过12123APP实现全国车辆信息验证,法律专家提醒:“2023年新修订的《消费者权益保护法》明确规定,经营者虚构交易场景构成欺诈,消费者可以要求三倍赔偿。"

行业反思:重建信任需要系统治理

欺诈案件暴露出,二手车行业的信任危机已经超出了个人道德的范围,成为该行业可持续发展的致命伤害。一家二手车平台的首席执行官在内部会议上承认:“我们每天处理2000个用户投诉,其中60%涉及虚假的汽车来源信息。”为了改变现状,该行业正在探索“区块链存款+电子合同”的数字解决方案,推动二手车价格指数体系的建立,打破信息黑箱。

在政策层面,山东省发布了二手车交易标准化指南,要求商家宣传“三价一服务”(评估价格、交易价格、维护价格和服务承诺),随着网络交易监督管理措施的深入实施,现场销售将逐步纳入“预审查+监控+后责任”全链监督,正如中国汽车流通协会秘书长罗磊所说:“只有让阳光进入每个交易环节,只有这个行业才能真正走出“信任危机”的寒冬。"

当我们在短视频平台上刷“原价30万,现价9万”的二手车广告时,当熟人推荐的车源价格明显低于市场价格时,天上不会有免费馅饼。只有法律规定和监管之剑才是维护交易安全的最终保障。济南警方提醒,2024年二手车维权案件同比增长40%,消费者需要提高警惕,共同维护清晰的汽车消费环境。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...