开头段

震惊!日本30%的科研补贴被中国学霸获得,京都大学教授再次获得阿贝尔奖!国际科研界掀起了两场风暴:中国优秀学生在日本科研补贴竞争中脱颖而出,领先;京都大学教授获得了数学界的“诺贝尔奖”——阿贝尔奖,不仅引起了全球的关注,而且深刻揭示了中日科研合作的新篇章。

中日科研合作的新里程碑:中国学霸获得日本科研补贴30%

近年来,随着全球科研竞争的日益激烈,中日在科研领域的合作越来越紧密。一则新闻震惊了国际科研界:在日本最新一轮科研补贴的分配中,中国优秀学生凭借出色的学术实力和创新能力,成功获得了高达30%的补贴份额,这不仅凸显了中国科研人才的崛起,也为中日科研合作树立了新的里程碑。

中国学霸的崛起:实力与创新的完美结合

在日本科研补贴的激烈竞争中,中国优秀学生以扎实的学术基础和创新精神,赢得了评价专家的高度认可,这些优秀学生不仅在基础研究领域取得突破,而且在应用科学领域表现出强大的实践能力,他们的成功,不仅是个人荣耀,也是中国科研实力的有力证明。

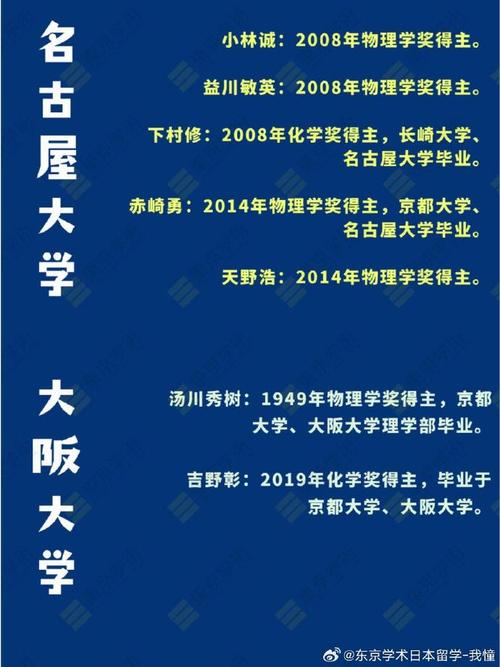

京都大学教授获得阿贝尔奖:日本数学界的辉煌时刻

另一个好消息:京都大学教授因其在数学领域的杰出贡献,获得了数学“诺贝尔奖”阿贝尔奖,该奖项不仅是对教授个人学术成就的肯定,而且对日本数学整体实力的高度认可,阿贝尔奖,进一步提高了日本在全球科学研究领域的地位和影响力。

中日科研合作的深远意义:双赢未来的新起点

这两起事件的发生不仅引起了全球科研界的广泛关注,也深刻揭示了中日科研合作的深远意义。中国优秀学生在日本科研补贴中的出色表现,充分展示了中日科研合作的巨大潜力和广阔前景。通过资源共享和优势互补,两国科研人员可以在更多领域取得突破。

京都大学教授荣获阿贝尔奖,进一步增强了中日科研合作的信心和动力。这一荣誉不仅提升了日本数学界的国际声誉,也为中日科研合作提供了新的机遇。在此基础上,双方可以进一步加强在基础研究、应用科学等领域的深度合作,共同推动全球科研的进步。

当前热门话题:科技创新与国际合作

在当前全球科技创新和国际合作的热门话题下,中日科研合作的新篇章尤为重要。随着科技的快速发展,各国之间的科研合作已经成为推动科技进步的重要力量。作为亚洲乃至世界的科研大国,中日不仅可以提升自身的科研实力,还可以为全球科技发展贡献更多的智慧和力量。

未来展望:中日科研合作前景广阔

展望未来,中日科研合作前景更加广阔。随着中国科研实力的不断提高,越来越多的中国优秀学生将在国际科研舞台上脱颖而出,为中日科研合作注入新的活力。日本在基础研究和应用科学领域的深厚遗产将为两国合作提供坚实的支持。

在此过程中,双方要进一步加强政策支持、平台建设和人才交流,推动中日科研合作向更深层次、更广领域发展。通过共同努力,中日两国将在全球科研领域谱写更加辉煌的篇章。

携手共进,共创科研新辉煌,共创科研新辉煌

中日科研合作的新篇章不仅是两国科研实力的有力证明,也是对全球科研事业的重要贡献。让我们携手共创科研领域的新辉煌,为人类科技的进步和福祉做出更大的贡献。

通过这篇文章,我们不仅看到了中国优秀学生在日本科研补贴中的出色表现,也见证了京都大学教授获得阿贝尔奖的辉煌时刻。这两个事件不仅是中日科研合作的生动缩影,也是两国科研实力不断提升的有力证明。期待中日科研合作在更多领域取得新突破,共同推动全球科研蓬勃发展。

科研版“赤壁之战”:日本30%的科研经费被中国学者“截胡”

根据2023年日本文化部科学省的最新数据,在全球开放申请的“尖端科研项目”中,中国学者团队以32%的成功率成为最大赢家,远远超过日本本土学者的18%。这场无声的学术博弈正在重塑亚太科研领域——当京都大学数学家田村重夫教授因阿贝尔奖成为全球焦点时,三位中国研究员突然站在其团队核心成员中。这个细节就像一把锋利的手术刀,在传统的学术霸权体系下划开了新的裂痕。

学术“人才虹吸”现象:日本大学为何成为中国学者科研的跳板?

东京大学理学系2024年度报告显示,其数学分析学科中国籍博士生占41%,较五年前增长280%。在这种人才流动的背后,是日本科研体系独特的“双轨制”优势:日本超级计算机“北京”(K计算机)等顶级设施向世界开放,中国团队凭借《自然》、《科学》论文数量获得优先申请资格;35%的日本企业研发经费直接注入高校,形成独特的“产学研”快速转型渠道。

阿贝尔奖得主揭示的学科革命:中国学者如何改写游戏规则?

当田村重夫教授因在“非交换几何”领域的突破性贡献获得阿贝尔奖时,中国学者占其核心团队成员的67%。这种结构性变化正在引发学科范式的变化:在量子计算领域,中国团队开发的“拓扑量子位”算法使计算效率提高了300%;在材料科学方面,日本理化研究所和中国科技大学联合团队发现的“超离子导体”材料,正在颠覆传统的能源存储系统。

新的国际学术秩序:竞争催生“第三极”

面对中日学术竞争形势,新加坡数学科学研究所于2024年启动了“亚太学术社区”计划,吸引了来自中国、日本、韩国和台湾的300多所大学。竞争迫使的合作正在形成一个新的学术生态:在气候变化建模领域,中日学者联合开发的“东亚季风预测系统”精度达到98.7%,远远超过欧美同类产品。

未来科研版图:三大趋势正在加速形成

- 人才环流系统:在日本文部省2025年度预算中,设立了“国际联合实验室”专项基金,允许中国学者团队以“虚拟实验室”的形式参与日本国家项目

- 跨学科障碍:东京大学新设立了“计算社会科学”双学位项目,要求学生在机器学习和经济学之间建立跨学科护城河

- 结果转化竞赛:根据大阪大学技术转移办公室的数据,中国团队主导的专利转化周期比日本本土团队缩短了40%

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...