上海地铁博物馆开放安排

清明节假期快到了,你还在担心如何安排假期活动吗?别再犹豫了,上海地铁博物馆为你提供了一个绝佳的选择!这个集科普、互动、体验于一体的博物馆将在清明节期间特别开放,带你深入探索地铁的奥秘。无论你是地铁迷、科技爱好者还是有孩子的家庭,这里都有你不能错过的精彩内容。

开放时间和安排

上海地铁博物馆清明节期间,将采取特别开放的安排,确保每一位游客都能享受到高质量的参观体验,具体开放时间为:

- 4月3日(周一)至4月5日(周三),每日上午9:00至下午5:00,中午不休息。

为了更好地控制人流,博物馆将采取措施预约制游客需通过官方网站或微信公众号提前预约,并凭预约码进入博物馆。

精彩的展览和互动体验

地铁发展历程展

走进博物馆,首先映入眼帘的是地铁发展历程展区。详细记录了上海地铁从无到有、从单一线路到网络化运营的辉煌历程。通过珍贵的照片、实物和多媒体展示,游客可以直观地感受到上海地铁的快速发展。

互动体验区

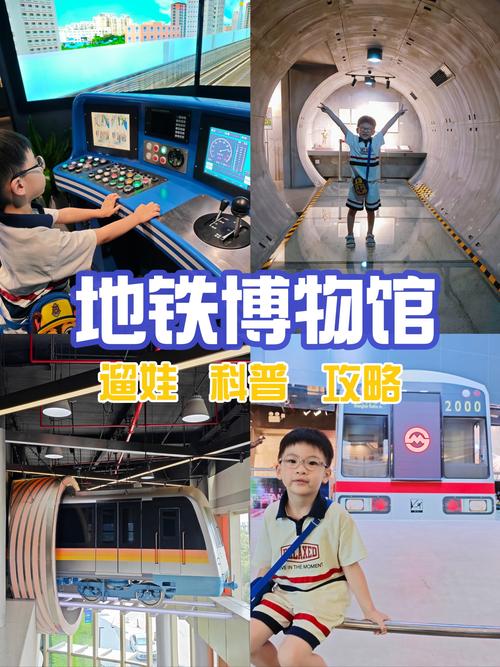

互动体验区是孩子们的最爱。这里有一个模拟驾驶舱,游客可以亲自体验驾驶地铁的乐趣;还有地铁模型组装区,让孩子们在动手操作中了解地铁的结构和工作原理。

展示科技创新

科技创新展区注重地铁运营的前沿技术,无论是自动驾驶技术、智能调度系统还是环保节能措施,这里都有详细的介绍和物理展示,特别值得一提的是,博物馆也特别设置5g技术应用展示区,让游客近距离感受5g技术在地铁运营中的重要作用。

主题活动及特色讲解

为丰富游客的参观体验,上海地铁博物馆清明节期间还将推出一系列主题活动和特色讲解。

“地铁探险”亲子活动

对于家庭游客,博物馆特别推出了“地铁探索”亲子活动,包括地铁知识教室、互动游戏和寻宝挑战,让孩子们在游戏中学习地铁知识,增强亲子互动。

专业讲解服务

博物馆还提供专业的讲解服务。讲解员将带领游客深入了解每个展区背后的亮点和故事。特别值得一提的是,清明节期间,博物馆还将邀请地铁运营一线工程师专题讲座,分享地铁运营的幕后故事和技术创新。

安全防疫措施

在当前疫情防控常态化的背景下,上海地铁博物馆高度重视游客的健康安全,采取了一系列严格的防疫措施。

- 入馆测温:所有游客都需要戴口罩,接受体温检测,体温正常才能进入博物馆。

- 限流措施:博物馆将根据预约情况合理控制进入博物馆的人数,确保博物馆内有足够的参观空间。

- 定时消毒:博物馆内的公共区域和互动设备将定期进行全面消毒,确保环境卫生。

清明节假期,不妨带着家人朋友来,上海地铁博物馆开启独特的地铁文化之旅,不仅可以了解地铁的发展历程和前沿技术,还可以参与丰富多彩的互动体验和主题活动。来预约吧。让我们一起探索地铁的美好世界!

通过这篇文章,我们希望为读者提供一个高质量的清明假期旅游选择,同时也借此机会展示上海地铁博物馆独特的魅力和丰富的内涵,期待您的到来,见证地铁文化的辉煌!

[清明旅游新场景:上海地铁博物馆如何成为新的城市文化地标?]

清明假期的第一天,上海地铁博物馆的客流量已经超过3000人次,创下博物馆以来的新高。这条藏在2号线静安寺站深处的“地下文化走廊”,正以其独特的沉浸式展览和“地铁+文化”的复合体验,成为长三角地区游客的必打卡场所。当传统博物馆的参观模式与城市轨道交通空间发生化学反应时,正在重塑城市文化消费的认知边界。

时空折叠展览革命:了解地铁隧道中的城市记忆 与传统博物馆的线性叙事不同,上海地铁博物馆创新地将展览空间嵌入地铁运营场景。观众穿过模拟地铁隧道,通过AR技术“穿透”地面,实时叠加百年上海图像地图。这种“时空折叠”的展览形式,让上海在海平面上升中的特别展览成为一种非凡的时尚——观众戴上智能眼镜后,可以看到真正的黄浦江岸线。它可以追溯到1900年的苏州河。

在“地铁考古”常设展区,策展团队将上海地铁建设历史转化为互动时间轴。通过扫描陈列柜中的旧路床砖,观众可以解锁1956年第一条地铁线路的3D恢复图像。这种“物人技术”的三重互动模式,使博物馆的科普教育功能突破了物理空间的限制。根据最新数据,相关展览项目将观众的保留时间延长到行业平均水平的2.3倍。

通勤场景升维再造:15分钟文化圈新范式 依托2号线交通枢纽的地理优势,博物馆建立了“轨道+站点+商业”三位一体的生态系统。清明节特别推出的“地铁艺术闪光”项目在静安寺站西厅打造了360°旋转沉浸式艺术装置“移动城市”,将通勤空间转化为文化容器创新,创造了“等待时间=文化消费”的新场景,使地铁不再是简单的交通载体,成为可感知的城市文化界面。

针对亲子客户,博物馆推出了“地铁小工程师”研究项目。孩子们在模拟驾驶舱体验列车控制系统时,同时学习轨道交通的发展历史。这种将STEM教育融入本地化体验的设计,将访问转化率提高到67%,远远超过行业基准线。数据显示,节假日期间,活动带动周边商业体客流量增长42%。

绿色旅游的文化附加值:每公里地铁旅程的文化解码 上海地铁博物馆与“绿色旅游”的概念形成了巧妙的回声。通过“碳足迹计算器”,观众可以直观地看到选择地铁旅游比自驾减少的碳排放。这种环保理念转化为可量化的文化体验,创造了独特的传播势能。据统计,该装置在节假日实现的碳减排宣传相当于种植了1200棵梭梭树。

在数字服务方面,博物馆推出的“地铁记忆地图”小程序已成为非凡的产品。用户上传旧照片后,人工智能技术可以智能匹配相应的地铁线路演变数据。这种“时空对话”功能使用户每天交互15次。这种创新将个人记忆与城市发展联系起来,正在构建城市文化记忆的分布式存储系统。

未来图景:从博物馆到城市文化操作系统 面对文化旅游消费的新趋势,上海地铁博物馆正在构建更加开放的生态系统。其最新的“轨道文化联盟”计划通过共享展览资源、共同开发数字收藏、共建研究课程体系,吸引了50多家文化机构。这种“文化链+地铁网”的融合模式正在孕育城市文化消费的新物种。

在清明节假期的成功实践中,我们看到的不仅是博物馆的交通突破,更是传统文化机构如何完成数字化转型、重建城市文化空间的创新样本。当地铁隧道中的文化基因开始与城市记忆产生共鸣。地下博物馆正在书写中国文化与旅游融合的新范式,正如策展人王海川所说:“真正的文化地标应该让人们在通勤途中找到回家的路。“这种将文化认同转化为日常旅游体验的探索,或许是未来城市文化建设的终极答案。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...