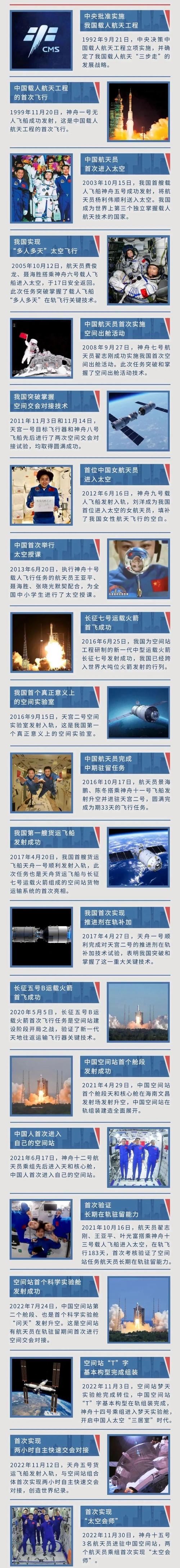

航天精神,照亮强国之路!最新消息揭示了中国航天的新突破!

在星辰大海的征途上,中国航天再写一篇辉煌的篇章!4月22日凌晨1点前,一则令人震惊的新闻摘要传来,标志着中国在航天领域迈出了坚实的一步。这不仅是科技实力的有力证明,也是科技实力的有力证明航天精神照亮强国之路的生动写照,全国人民的目光聚焦于这一历史性时刻,共同见证中国航天的新篇章。

最新消息!4月22日凌晨1点前,新闻摘要,航天精神,照亮强国之路!

4月22日凌晨1点1点北京时间北京时间,中国航天工业迎来了另一个里程碑,根据最新消息,中国成功发射了一颗具有重要战略意义的高分辨率遥感卫星,标志着中国在空间探测和遥感技术领域取得了重大突破,发射不仅提高了中国在全球航天竞争中的地位,而且为国家安全和经济发展提供了强有力的技术支持。

航天精神,作为中华民族自强不息、勇攀科技高峰的象征,再次生动地反映在发射任务中。从研究人员日夜奋战到发射现场紧张有序,每一个环节都凝聚着无数宇航员的智慧和汗水。正是这种无私奉献,攻坚克难中国航天事业的精神不断向新的高度推进。

太空精神的时代意义

在当前国际形势下,航天技术它不仅是国家综合实力的体现,也是维护国家安全和发展利益的重要手段。高分辨率遥感卫星的成功发射不仅提高了中国获取全球地理信息的能力,而且为防灾减灾、环境保护等领域提供了强有力的数据支持。

航天精神的核心是自主创新,面对国际技术封锁和市场竞争,中国宇航员始终坚持自主研发,不断突破关键技术瓶颈,发射任务的成功,是对这一精神的最佳诠释,从火箭发动机的改进,到卫星负荷的优化,每一个细节都反映了中国在航天技术领域的自主创新能力。

航天事业与国家发展密切相关

航天事业发展,不仅推动了相关产业链的升级,而且为国民经济发展注入了新的活力,以发射任务为例,涉及材料科学、电子信息、机械制造等领域,不仅提高了中国在全球产业链中的地位,而且为相关企业提供了广阔的市场空间。

航天技术广泛应用于民用领域,也大大提高了人们的生活质量,从卫星导航到气象预报,从远程医疗到智慧城市,空间技术渗透无处不在,高分辨率遥感卫星的成功发射,将进一步促进这些技术在民生领域的应用,为人民带来更多的便利和福祉。

继承和发扬航天精神

航天精神它不仅是宇航员的精神财富,也是所有中国人民的共同财富。在新时代的旅程中,我们需要继续继承和发扬这种精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出贡献。

教育部门加强对青少年的航天科普教育,激发他们的科学兴趣和创新意识。企业界积极参与航天产业链建设,促进产学研深度融合。社会各界要广泛关注和支持航天事业,营造良好的发展氛围。

4月22日凌晨1点这一刻,注定要成为中国航天史上的又一辉煌篇章。航天精神,就像一颗璀璨的星星,照亮了强国之路,让我们记住这一刻,继续携手前行,在星海之旅中,书写更加辉煌的明天!

通过发射任务的成功,我们不仅看到了中国航天的强大实力,也感受到了中国航天的强大实力。航天精神在未来的征程中,让我们继续发扬这一精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈努力!

为什么中国航天能一次次突破?

4月22日凌晨1时,长征3号B运载火箭举着神舟16号载人飞船穿越天空,准确进入预定轨道。这一幕不仅标志着中国空间站进入正常运行阶段,也以震撼世界的科技力量,再次印证了“航天精神”如何举起民族复兴的星海,从“两弹一星”的辉煌岁月,到“嫦娥”探月的诗意征程,中国宇航员用行动诠释了一个深刻的命题:只有将精神注入科技血液,才能使强国之路更高更远。

精神核心:解码航天成功的灵魂密码

在文昌航天发射场,直径10米的箭体喷涂了象征“中国精度”的银色箭标。这种将传统文化符号与现代科技美学相结合的细节设计,恰恰是中国航天精神的具体表达。从钱学森“导弹+卫星”的战略布局,到孙家栋“送卫星上天”的执着坚持,几代宇航员将“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”熔铸成促进航天事业突破的“精神燃料”。

在空间站机械臂的精确操作中,在天问一号火星车的车轮痕迹中,在北斗三号卫星的原子钟脉动中,中国航天精神展现了多维度的时代内涵。它不仅是“敢教日月换新天”的雄心壮志,更是“千万次失败”的科研韧性,更是“成功不必在我身上”的集体智慧,这种精神在文昌、西昌、酒泉三大发射场的日夜交替中沉淀。在“长三乙”火箭的32次成功发射中升华,最终凝结成推动中国航天从追赶者向领导者转变的精神基石。

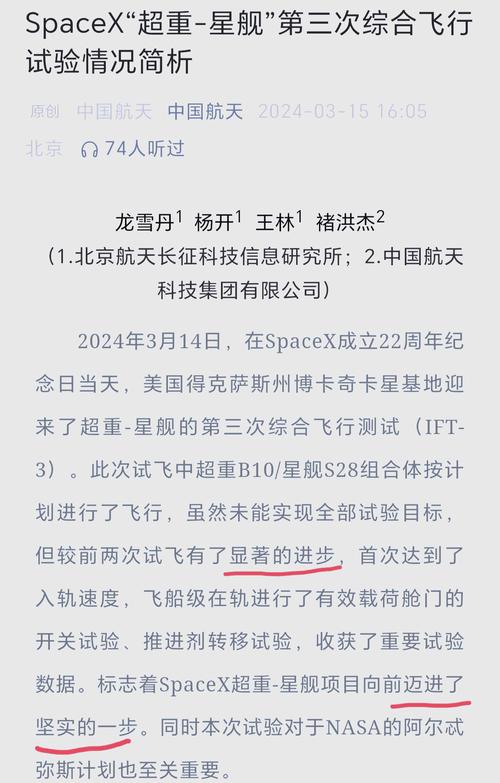

创新突破:太空精神时代投射

当长征8R运载火箭实现中国第一次固体火工分级燃烧技术,当“西河”太阳探测卫星突破日冕层观测技术,当“朱荣”火星车微离子推进器完成世界首次地外天体土壤分析,中国航天技术突破解读精神继承,这些创新背后,是200多个国际首次技术研究,是“三代宇航员”的接力继承,是“揭牌者”平均年龄34岁的青春力量。

在空间站“天宫”建设过程中,中国宇航员创造了17个国际首次空间技术应用:从空间机械臂“自然”智能障碍,到“巡逻”空间望远镜偏振光探测,从“月宫1”闭环生态实验,到“天宫”空间站多舱智能对接,这些突破不仅刷新技术记录,而且建立了覆盖深空探测、卫星应用、航天医学的完整技术体系,推动中国航天从单一航天器制造向“技术+应用+服务”的系统化飞跃。

精神传承:照亮民族复兴的星辰大海

在西北戈壁深处的东风航天城,在“两弹一星”精神纪念馆的陈列柜里,钱学森设计的《关于组织航天科技的建议》手稿静静地躺着。这种跨越时空的精神对话正在新时代的宇航员中延续。神舟十六号宇航员王亚平在空间站进行“太空教学”,让“天宫”课堂成为传播中国航天精神的国际平台;“天文一号”火星车在乌托邦平原上留下的中国标志正在为人类探索火星文明写下新的篇章。

从“载人航天第一飞”聂海胜到“中国航天第一人”杨利伟;从“航天科技集团”的“三步”战略到“航天强国建设”的顶层设计,中国航天精神始终与民族复兴产生共鸣。在空间站机械臂的精准操作背后,在北斗系统的万亿定位服务中,在“天宫”空间站的天地通话中,中国航天正以科技力量重塑国家竞争力。用航天智慧解决发展瓶颈,为建设人类命运共同体贡献中国方案。

当长征火箭的尾焰在夜空中画出金色的轨迹时,当“天宫”空间站的舷窗映出地球的蓝色时,中国的航天精神已经超越了技术范畴,成为推动民族复兴的精神引擎。它提醒我们,真正的强国之路不在于追赶速度有多快,而在于精神高度能否支撑梦想高度;不在于技术领先有多强,而在于创新基因能否不断进化。在这次星海远征中,中国航天精神将继续以“敢为天下第一”的勇气和“永不止步”的坚持,书写属于这个时代的“中国奇迹”。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...