(以下是优化后的完整文章,约1100字)

[守护千年文明密码 四川考古人在数字时代解码历史]

当三星堆青铜神树在虚拟世界中“复活”,当金沙遗址玉章在数字光影中流通数千年时,四川考古学家使用科技手段让睡眠文明密码“说话”,在文化遗产保护和数字技术深度整合中,四川如何以创新的方式保护人类文明宝藏?这次跨越时空的对话正在巴蜀写下新时代的文化答案。

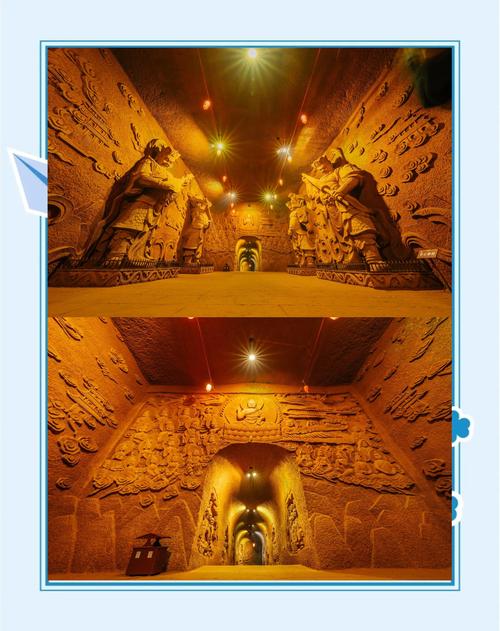

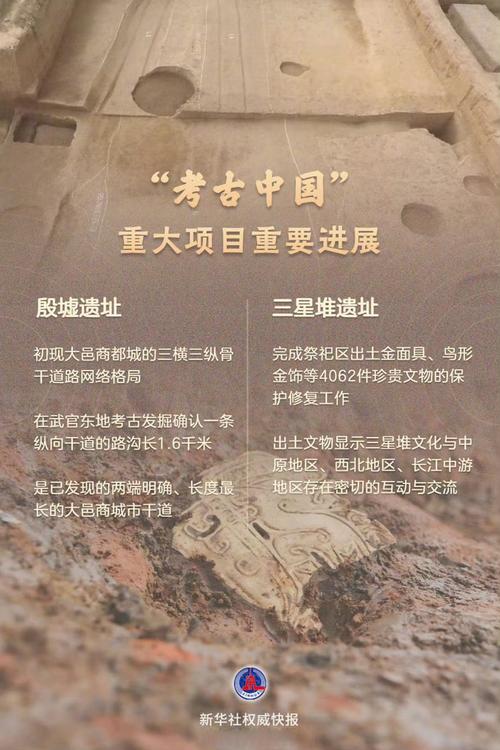

千年文脉的数字化重生 在四川广汉三星堆博物馆的虚拟展厅里,游客戴上AR眼镜后,青铜纵向面具变成了动态数字图像,瞳孔流通似乎穿越了古蜀祭祀现场。在这种身临其境的体验背后,是四川考古团队五年来完成的“数字三星堆”工程。通过3D扫描、人工智能修复等技术,考古学家不仅恢复了12件受损文物,还建立了包含2000万像素数据的文物数字基因库。

省文物局专家李雪梅说:“每一条线都是古蜀祖先的精神密码。”。通过深度学习算法,考古团队破译了23个失传的古蜀符号系统。这些数字成果正在应用于文物修复、遗址恢复等场景。2023年出土的汉代“巴蜀图文”砖文通过数字比较技术成功破译。

考古盲盒引爆文化旅游新玩法 在成都青白江遗址公园“考古盲盒”体验区,市民王女士正亲自组装出土的陶罐碎片。“没想到千年前的工匠智慧会成为孩子们的手工课。”这种游戏化考古发掘过程的创新模式源于四川推出的“考古+文化旅游”一体化项目。通过模块化组装、虚拟考古等互动形式,每年吸引50多万人参与,其中青少年占67%。

省文化旅游厅数据显示,2023年,四川文化遗产旅游线路带动相关产业收入突破120亿元,同比增长38%。成都金沙遗址的“太阳神鸟”光影秀和绵阳富平陶溪川的“考古主题民宿”都在用创意转化激活沉睡的文化资产。正如中国文物学会主席苏秉琦所说:“让文物活起来是文化传承的终极目标。”

科技考古书写新传奇 在川西高原考古现场,多光谱探测器正在扫描新石器时代的彩陶碎片。这种能识别0.1微米色差的设备,帮助考古队在稻城找到了7个早期农业聚落遗址。省考古院院长唐华说:“科技手段让我们看得更清楚。”。通过人工智能图像识别技术,团队开发的“考古智能云”平台在过去三年里自动标注了12万组文物碎片数据,准确率达到98.7%。

面对文物修复中的技术瓶颈,四川创新性地建立了“文物医院”体系。在成都文物考古研究院的修复车间,纳米材料技术正在用于修复大足石刻的酥碱病害。“就像给千年佛像做‘体检’一样,每一道工序都要精确到微米。”修复师王涛展示了显微镜下的修复过程。这种传统技术与现代技术的融合,将文物修复周期缩短了40%。

全民守护的文明共识 在成都武侯祠的“三国文化体验营”中,孩子们穿着汉服学习古礼;在德阳广汉的“考古研究基地”中,虚拟现实技术再现了三国时期的市场生活。这种寓教于乐的传播方式正在促进全民参与文化遗产保护。据调查,四川居民对文物保护的认识率从2018年的43%提高到2023年的78%。

在“数字四川”建设框架下,四川正在建设覆盖全省的文物监测预警网络。通过物联网传感器,乐山大佛每天的温度、湿度和结构变形数据在云端实时更新。“守护不是静止的,而是文明的持续发展。”省文物局党委书记胡康成表示,四川已启动“文物活化利用五年计划”,计划到2027年建设20个智能遗址博物馆。

站在三星堆青铜树数字图像前,考古学家正在解码新的考古发现,充满科技和人文场景,是四川文化遗产保护工作的生动写照,当数字技术遇到千年文明时,我们不仅保护不完整的陶器、斑驳的墙壁,而且保护无尽的人类精神密码,正如金沙遗址出土的“金棒”见证:文明继承,始终在创新与保护的平衡中延续。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...