大美芦山写了灾后重生的生态诗

在四川盆地南缘的云贵高原上,一个被群山环绕的秘密环境正以惊人的速度重塑着生命的奇迹。芦山县曾因2013年7.0级地震成为全国关注的灾区,现在正以“文化旅游融合+乡村振兴”的双轮驱动,演绎着灾后重建的史诗般转变。当无人机镜头穿过云雾缭绕的龙门山时,当古羌族儿女的银饰在晨光中闪烁时,当生态B&B的灯光照亮山谷时,一个诗意的答案正在云端缓缓展开——这是美国和中国最生动的注脚。

地质奇观:地球密码天然博物馆 芦山县是地质变化的活标本。作为川西地震带的一个重要节点,这里有一个完整的沉积岩密码:青龙山岩层中志留纪的珊瑚化石低语。三叠纪的火山岩讲述了古代喷发的壮丽故事。中生代恐龙化石在沙溪河滩上若隐若现。2023年出土的“芦山龙”化石为这本“地质百科全书”增添了震撼的篇章,地质学家惊叹:这里的每一层岩石都在讲述地球8亿年的故事。

(关键词:地质奇观、志留纪、三叠纪、芦山龙化石)

古羌文化:流淌千年的民族基因库 龙门镇距县城仅5公里,保存着中国现存最完整的古羌文化活态基因库。聚居在这里的3000多名羌族同胞,完全继承了“八音坐唱”、“萨朗舞”等12项国家级非物质文化遗产。更令人惊叹的是,他们创造了“十月”的历法体系,将天文历法与自然节律完美融合,2023年启动了“古羌文化数字化工程”128首濒危古羌民歌通过3D扫描技术永久封存,被联合国教科文组织列为文化应急保护模式。

(关键词:古羌文化、八音坐唱、十月历法、非物质文化遗产数字化)

生态涅盘:从创伤记忆到绿银 2013年地震造成的生态创伤在八年内转化为绿色资产。芦山县通过“山、水、林、田、湖、草、沙”的系统治理,建成了中国第一个地震灾区生态修复示范基地。这里的“森林覆盖率跃升至67.3%”,成为碳汇交易的新“富矿”。特别值得注意的是,依托地震形成的特殊地质结构,当地培育的“芦山云茶”获得欧盟有机认证。茶多酚含量比传统茶高40%,正在改写灾后重建的范式,将灾难记忆转化为生态财富。

(关键词:生态银行、森林覆盖率、茶多酚、碳汇交易)

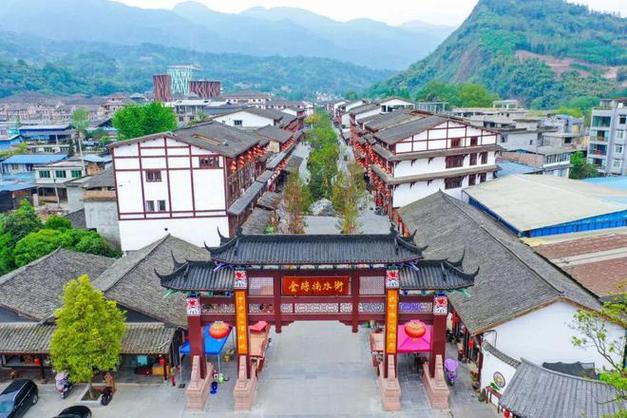

文化旅游一体化:云经济创新样本 在“美丽中国”文化旅游知识产权的授权下,芦山县创造了“四季”的沉浸式体验,春茶、夏溪洞、秋红叶、冬雪山寨,2023年投入运营的“云梯”玻璃栈道,将海拔差距转化为极端体验的卖点;古羌城夜间旅游项目通过AR技术恢复地震前街景,让游客在光影交错之间感受文化记忆,这种“痛苦转化”的文化旅游战略,使芦山旅游收入三年增长380%,成为乡村振兴的标杆案例。

(关键词:文化与旅游融合、沉浸式体验、AR夜游、疼痛转化)

数字赋能:智慧芦山未来图景 当5g基站覆盖青龙山时,当北斗定位精度达到厘米级时,芦山县正在建设“数字双胞胎”城市模式。通过卫星遥感监测,政府部门可以实时掌握地质灾害隐患点;区块链技术的应用,使古羌族银饰工匠的创作数据上链,确保每一件手工艺品都有唯一的数字身份证。这种传统与现代的碰撞,使山区和县城跃升为“数字农村”的标杆。2023年入选国家数字经济创新发展试验区。

(关键词:数字孪生、北斗定位、区块链、数字村)

站在龙门山系的天际线上,芦山县的转型轨迹就像一个三维的景观卷:厚重的地质、深厚的文化、灵活的生态、科技精神,交织成新时代,这里不再是灾难定义的悲伤,而是刻有中国坚韧文明的三维地标,当世界旅游组织专家惊叹于“芦山模式”时,他们看到的不仅仅是灾后重建的奇迹,这也是中国在生态文明建设领域的重要突破——用绿色复苏诠释美丽中国,用数字赋能书写美丽中国,这或许是芦山给世界的最大启示。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...