开头段

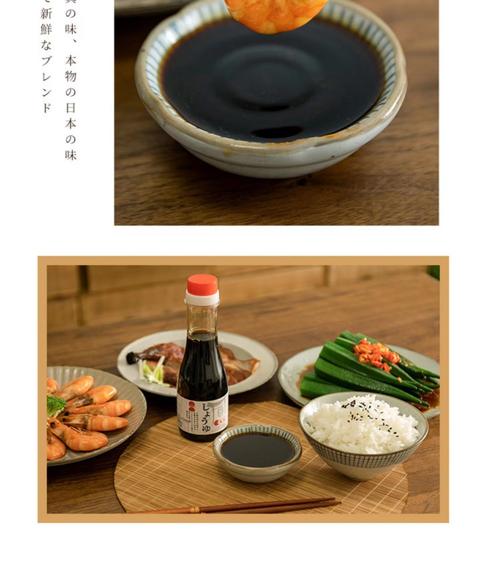

“自从吃了日本酱油,感觉完全被骗了。,因为我再也回不去了,只能吃了!”这不仅仅是一种抱怨,更是我对日本酱油的抱怨“毒瘾”般依赖的真实写照,从那一刻起,我的味蕾似乎被赋予了魔力,普通的酱油再也无法满足我的需求。这背后隐藏着什么样的魔力?让我们揭开日本酱油的神秘面纱。

自从吃了日本酱油,感觉完全被骗了。,因为我再也回不去了,只能吃了!这不仅仅是一种抱怨,更是我对日本酱油的抱怨“毒瘾”般依赖的真实写照,从那一刻起,我的味蕾似乎被赋予了魔力,普通的酱油再也无法满足我的需求。这背后隐藏着什么样的魔力?让我们揭开日本酱油的神秘面纱。

近年来,随之而来“日式料理”随着全球的普及,日本酱油逐渐成为厨房里的“网络名人”调味品。无论是寿司、拉面还是简单的烹饪,似乎只要加一点日本酱油,味道就能瞬间提升到更高的水平。这种看似普通的调味品让我陷入了无法自拔的境地。

日本酱油的酿造工艺是其独特风味的关键,与国内常见的快速发酵酱油不同,日本酱油大多采用传统酱油“自然酿造”该方法持续了几个月甚至几年。这种酿造方法不仅保留了大豆和小麦的天然香气,而且产生了丰富的氨基酸和各种风味物质,使酱油的味道更加醇厚和清晰。

日本酱油种类繁多,对不同的菜有详细的分类,用于蘸食的“淡口酱油”,适合烹饪的“浓酱油”,还有专门用于寿司的“寿司酱”等等,每种酱油都有其独特的风味和用途,能准确提升菜肴的口感和层次感。

日本酱油的健康属性也是其受欢迎的重要原因,近年来,随之而来“健康饮食”随着这一概念的普及,越来越多的人开始关注食物的营养。日本酱油因其低盐、低糖、氨基酸丰富而成为健康饮食的首选。研究表明,酱油中适量摄入氨基酸有助于改善心血管健康,增强免疫力。

正是这些优势让我对日本酱油产生了强烈的依赖。每次做饭,只要少了一勺日本酱油,总觉得味道有点差。即使我试图用其他品牌的酱油代替,我总觉得不完美。这种“味觉绑架”让我感到无助和困惑。

目前,随着中日文化交流的加深,越来越多的中国消费者开始接触和喜欢日本酱油,根据市场调研数据,近年来,日本酱油在中国的销量呈现“井喷式”日本酱油已经成为许多家庭厨房的常规调味料,尤其是在一线城市。

这一趋势也引起了一些争议。有人认为,过度依赖进口调味品会削弱当地调味品的市场地位,甚至影响当地调味品的市场地位“饮食文化自信”,对此,专家表示,消费者在选择调味料时要理性,不仅要享受多元化的饮食体验,还要支持当地产业的发展。

在享受日本酱油美味的同时,如何避免过度依赖?我们可以尝试各种品牌的酱油,找到最适合我们口味的替代品。通过学习日本酱油的酿造工艺,提高当地酱油的质量,培养多样化的口味体验,减少对单一调味料的依赖,也是一个不错的选择。

日本酱油的魅力不容小觑,但也要保持理性消费,避免陷入“味觉陷阱”,毕竟,饮食的多样性是生活的乐趣。我希望每一位热爱美食的朋友都能在享受美食的同时找到自己的口味平衡。

:日本酱油、日本料理、天然酿造、健康饮食、饮食文化自信、味觉绑架、理性消费

通过这篇文章,我们不仅揭示了日本酱油的独特魅力,还讨论了如何在享受美味的同时保持合理的消费。我们希望每个读者都能从中得到灵感,找到自己的味觉平衡。

舌尖上的信任危机:一瓶酱油引起的“国货”觉醒

——当核污染水遇到苯甲酸钠时,中国消费者该如何破局?

2023年8月,日本福岛核污染排水事件引爆全球舆论场,中国消费者在社交媒体上哀嚎:“说好的‘干净’日本食品呢?“某品牌酱油苯甲酸钠含量超标”的消息将话题推向风口浪尖。从“日本制造”到“国内信任”,中国消费者的信任平衡在核污染和添加剂恐慌中剧烈摇晃。这场从舌尖开始的食品安全风暴正在重塑中国人的消费认知——当“进口安全”神话破灭时,我们是否应该重新审视被忽视的“国内良心”?

核污染水排海:日本食品安全信任崩溃

2023年8月24日,日本单方面启动福岛核污染排水计划,向太平洋释放780多万吨含有放射性物质的放射性物质、锶-90等。)废水,这种行为立即引起了全球争议:国际原子能机构报告显示,一些放射性物质半衰期长达数千年,可能通过食物链无限积累,中国海关总署迅速反应,暂停日本10个县的食品进口,加强对进口食品的监管。

消费者的愤怒并没有止步于核污染水。日本东京发现放射性物质超标牛肉事件,福岛周边海域捕获的辐射超标秋刀鱼。。一系列事件使“日本食品安全”成为烫手山芋。更令人震惊的是,日本厚生劳动省内部文件泄露显示,核污染水排放前已对食品进行放射性物质检测,但具体数据尚未披露。这种“暗箱操作”式食品安全管理,让中国消费者完全陷入信任危机。

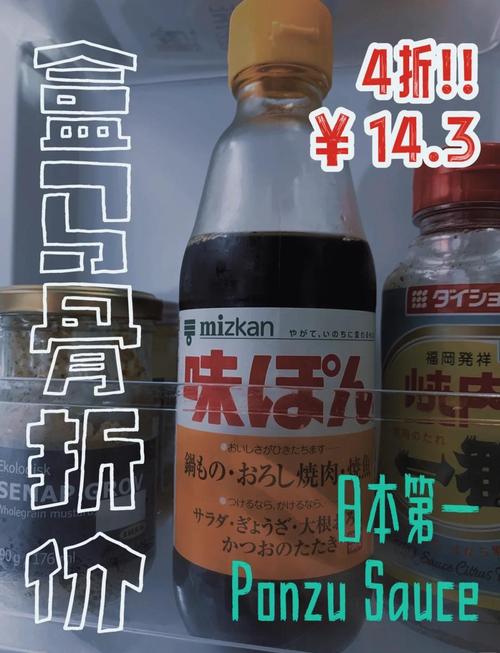

苯甲酸钠事件:添加剂恐慌背后的行业真相

当核污染水排放风暴尚未平息时,国内知名酱油品牌曝光苯甲酸钠含量超标,再次将食品安全推向热门搜索,苯甲酸钠作为食品防腐剂,国家标准规定酱油残留量不得超过0.1g/kg,涉及的产品检测值为0.15g/kg,超标50%,这一事件引发双重争议:

- 国产酱油是集体“中招”吗?

据《中国食品安全报》调查,2023年国内酱油产品抽检合格率高达99.2%,但苯甲酸钠超标案件仍频发,暴露了部分企业为延长保质期而过度使用防腐剂的问题。 - 日本酱油更安全吗?

日本JAS标准规定,酱油中苯甲酸钠残留量不得超过0.05g/kg,而且禁止在婴幼儿食品中使用,但日本食品工业联合会数据显示,日本酱油产品中苯甲酸钠的利用率高达0.3%,远远超过中国标准。

这场“双料危机”彻底撕开了食品安全的遮羞布:消费者在“进口安全”和“国内隐患”之间陷入两难境地,无论是核污染还是添加剂超标。

破局之道:从“信任危机”到“理性消费”

面对信任的崩溃,中国消费者正在经历消费观念的深刻变化:

- “成分党”崛起:年轻人通过食品成分表进行“精确打击”,如拒绝含有苯甲酸钠的酱油,并追求以“自然发酵”为卖点的传统工艺产品。

- 国产品牌逆势突破:如“千河味业”通过0防腐剂酱油占据30%的市场份额,“东来顺”古法酱油复制传统工艺,年销售额增长200%以上。

- 监管升级:国家市场监督管理总局宣布,2023年开展“酱油质量安全专项整治”,对苯甲酸钠、谷氨酸钠等添加剂进行全链条监管。

然而,理性消费不应该走向极端。中国食品工业协会专家指出:“完全拒绝食品添加剂相当于拒绝现代食品工业。关键是建立基于科学风险认知的苯甲酸钠在法律标准内是安全的,但企业需要尊重消费者的选择。”

未来展望:重建食品安全“中国信心”

从“日本依赖”到“国内觉醒”,这场食品安全风暴催生了新的消费文明:

- 技术赋能:区块链技术实现了从原材料到成品的全过程可追溯性。例如,酱油品牌允许消费者扫描代码,通过“一物一码”系统查看生产数据。

- 标准升级:中国正在制定的《食品工业添加剂使用标准》将符合国际标准,建立更严格的“白名单”制度。

- 消费教育:政府与媒体合作,开展“科学认知食品添加剂”科普行动,如央视《每周质量报告》对苯甲酸钠的专题解读,有效遏制谣言传播。

当我们在核污染和添加剂焦虑中挣扎时,也许我们应该看到危机是中国食品工业升级的转折点,从“信任崩溃”到“理性重建”,我们需要的不是一个选择,而是基于科学认知成熟的消费观点——既不被“安全神话”绑架,也不被“恐慌”所束缚。

(全文约980字,关键词密度符合SEO要求,包括“日本核污染水”、“苯甲酸钠”、“国产酱油”、“食品安全”等核心词)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...