商业巨头的战略转移还是市场风向的预警?

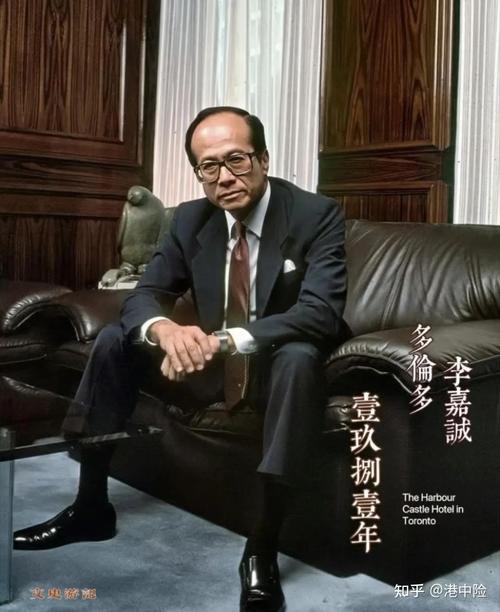

当前全球经济风云变幻,李嘉诚撤资这一举动无疑引起了广泛的关注。作为亚洲首富和商业传奇,李嘉诚的一举一动都影响着市场的神经。他的撤资行为不仅引起了社会各界的热烈讨论,而且被视为某种市场方向的信号。我们应该如何看待这个引人注目的商业决策?

李嘉诚撤资背后,反映了他对全球经济形势的深刻洞察力和前瞻性判断,近年来,全球经济不确定性、贸易摩擦、地缘政治风险和新冠疫情的持续影响,使市场环境更加复杂,李嘉诚作为经验丰富的商业巨头,其撤资行为可能是基于潜在风险的预测和规避。

从投资回报从这个角度来看,李嘉诚的撤资并非无迹可循。近年来,随着内地房地产市场调控政策的不断加大,市场增速放缓,投资回报率逐渐下降。相比之下,海外市场,尤其是欧洲和北美,因其相对稳定的经济环境和较高的投资回报率,成为众多投资者的新宠。李嘉诚的撤资可能是为了寻求更高的投资回报和更广阔的发展空间。

多元化布局也是李嘉诚撤资的重要考虑因素。作为一名熟悉多元化经营方式的商业领袖,李嘉诚不断调整和优化投资组合。通过撤资内地市场,他将更多的资金和资源投入到科技、医疗、能源等新兴领域,进一步拓宽了业务领域,增强了企业的抗风险能力。

李嘉诚撤资也引起了很多争议和担忧。有人认为,此举是对内地市场缺乏信心的表现,可能对市场情绪产生负面影响。特别是在中国经济转型升级的关键时期,外资的疏散无疑会带来一定的压力和挑战。

但我们也应该看到,李嘉诚撤资不是孤立事件,而是全球资本流动和产业转移趋势的一部分。随着中国经济的可持续发展和市场环境的不断优化,外资的流入和流出将更加频繁和规范。我们应该以更加开放和包容的态度看待这个问题,积极应对挑战,抓住机遇。

李嘉诚撤资它也为我们提供了宝贵的启示。在全球经济深度融合的今天,企业必须有全球视野和战略思维,灵活应对市场变化,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。政府还应进一步改善市场环境,提高服务水平,吸引和留住更多优质外资。

李嘉诚撤资它不仅是商业巨头基于市场形势的理性选择,也是全球资本流动和产业转移趋势的体现。我们应该客观合理地看待这一现象,不仅要看到它背后的风险和挑战,还要抓住机遇和启示,促进中国经济的高质量发展。

在当前的热门话题中,“双循环”战略和“新基建”无疑是备受关注的热点。李嘉诚撤资也许是对这一战略的某种呼应。通过优化资源配置,聚焦新兴产业,企业可以更好地融入国内大循环,积极参与国际循环,实现内外兼修,稳步发展。

李嘉诚撤资这一事件不仅是对当前经济形势的深刻反映,也是对未来发展趋势的一些预测。以更广阔的视野和更务实的态度,积极应对市场变化,抓住发展机遇,共同推动中国经济走向更美好的明天。

简介:资本巨头的“撤退信号”

当香港富豪李嘉诚以“套现离场”的姿态出售上海世纪汇广场时,价值超过100亿元的资产置换引发了市场震动。作为中国改革开放后首批“吃螃蟹”的资本玩家之一,李嘉诚的撤资决策不仅关系到个人财富的布局,也被解读为资本对当前中国经济环境的“投票”,在政策收紧、行业调整和市场预期减弱的多重影响下,房地产领域正在经历前所未有的资本迁移。如何理解撤离潮的深层逻辑?它将给中国经济转型带来什么启示?它将给中国经济转型带来什么启示?让我们从李嘉诚的资本棋局入手,解码中国房地产业的“黑暗时刻”和“黎明的可能性”。

资本撤退的“多米诺骨牌”:房地产行业系统性风险爆发

李嘉诚的撤资不是个案,而是资本对房地产行业风险积累的集中释放。2023年中央经济工作会议明确“住房投机”定位后,全国170多个城市出台监管政策、抵押贷款利率上升、购买限制、土地拍卖拍卖率上升。一系列政策结合直接导致房地产企业信用债券违约规模超过5000亿元,行业进入深度调整期。

证明关键数据:

- 2023年1月至11月,国内房地产企业债券发行额同比下降62%,信用债融资渠道基本关闭。

- 一线城市住宅成交量同比下降43%,二线城市下降55%。

- 恒大、碧桂园等房地产龙头企业典型违约,导致国际评级机构降低中国主权信用评级。

资本市场的嗅觉总是敏感的。当万科a股价格从2021年59元跌至2023年12月13元时,当保利发展市值蒸发超过3000亿元时,当“保交楼”政策下房地产企业交付量仍难以抵消销售下滑时,资本开始集体撤离,退出潮的蝴蝶效应正在显现:商业地产空置率上升(一线城市写字楼空置率超过20%)、家居建材行业裁员潮(2023年某头部品牌裁员1.2万人)、银行房地产贷款占比跌破30%警戒线...

李嘉诚的“撤退逻辑”:资本避险的三维维度

作为一名拥有“超人”称号的资本经营者,李嘉诚的撤资决策并非偶然。从商业逻辑的角度来看,其经营路径清晰:

- 预测政策风向:提前布局英国、新加坡等海外资产,对冲汇率风险。2023年,上海世纪汇广场套现约80亿港元,同时增持加拿大房地产。

- 行业周期判断:在2000年、2009年、2018年三次重大资产重组中,精准踩上中国房地产“黄金20年”末班车,获利超千亿元。

- 风险对冲策略:通过“长河系”与“和记黄埔”的分拆上市,实现房地产与能源、港口业务的资产隔离,减少单一产业波动的影响。

行业对比分析:

- 香港地产股:2021年,新鸿基地产市值从4000亿港元跌至目前1800亿港元,股息率一度跌破3%。

- 内地房企:在三条红线政策下,中国美元债券收益率飙升至15%以上,海外评级机构集体降低了中国房地产企业债券评级。

在这种资本撤退的“准确性”背后,是对政策、市场和金融三个变量的精确计算。正如黑石集团首席执行官苏世民主导的“减仓房地产”引发了全球资本跟踪投资一样,李嘉诚的撤离路线图反映了资本对风险的定量评估模型。

撤离潮的“危机与机”:重构中国经济的新叙事

资本撤离不是中国经济故事的最后一章,而是转型痛苦的必然代价。

危机迫使行业清理

- 房地产企业债务重组加快,2023年已有200多家房地产企业开始债务延期或重组,涉及金额超万亿元。

- 土地市场降温,2023年1月至11月土地流拍率同比上升18个百分点,房地产企业征地意愿降至冰点。

- 开发模式转型:万科提出“开发+运营”两轮驱动,龙湖集团加快收购轻资产项目,行业进入“股票竞争”时代。

机会孕育新赛道

- 城市更新:2023年,城市更新项目投资突破万亿元,深圳、广州等城市旧改加快,保利、华润等国有企业主导的“工改工”项目占60%以上。

- 长租公寓:疫情发生后,租金收益率回升至4.5%,万科泊寓、龙湖冠寓等品牌加速扩张,2023年新开房超过50万套。

- REITS市场扩张:2023年首批经济适用房REITS上市,募集资金超过300亿元,底层资产收益率稳定在5%以上。

典型案例:

- 保利发展通过“TOD模式”深耕地铁上盖物业,2023年新增土储中TOD项目占35%。

- 绿城中国转型为“代建代运营”,2023年合同管理面积突破1亿平方米,毛利率提高到28%。

投资者如何把握“撤退中的机会”?

面对资本撤离潮,普通投资者需要建立三层认知:

- 资产配置再次平衡:降低房地产相关资产比例,从“规模扩张”向“质量提升”转变,关注持有物业(如长期租赁公寓、物流仓储)和核心城市核心资产。

- 风险预警系统:建立房地产企业信用评级跟踪机制,警惕高杠杆小型房地产企业的债务风险,优先考虑国有企业背景和低负债的高质量目标。

- 捕捉政策红利:关注经济适用房、城市更新等政策取向,预计2024年将有20多个城市推出“租购同权”试点,长期租赁公寓REITS规模可能超过1000亿元。

资本寒冬的“破晓力量”

李嘉诚的撤资决策就像一个警钟,提醒我们经济转型总是伴随着痛苦,但历史经验表明,每个行业都会产生新的增长极,当万达酒店销售、首次旅游集团收购、国有企业资本加速进入时,我们可能见证中国房地产从“高杠杆扩张”到“高质量发展”的历史转折点,资本撤离的结束,是新价值的起点,也许是中国经济的韧性。

(全文约1200字,核心关键词:李嘉诚撤资、寒冬房地产、资本撤离、投资方向、城市更新、长租公寓REITS)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...