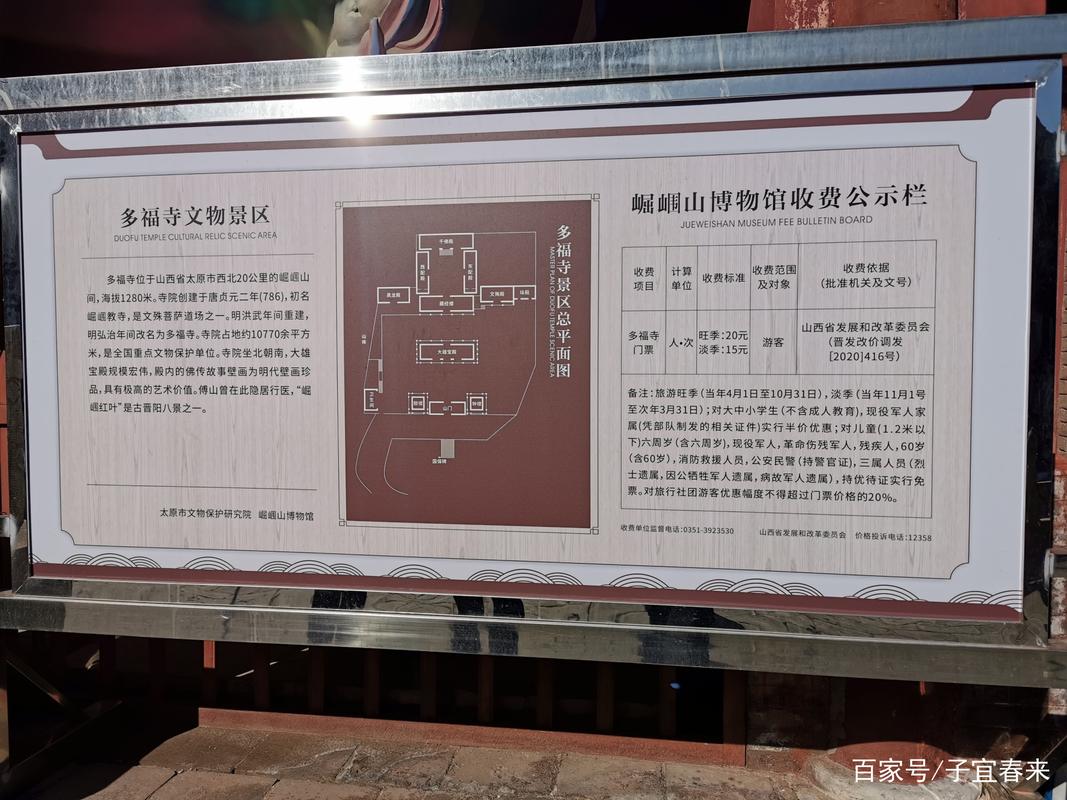

崛围山博物馆多福寺即将关闭,文化瑰宝暂别公众视野!

在这个信息爆炸的时代,突如其来的公告总能迅速引起广泛关注,备受关注崛围山博物馆多福寺这一消息正式发布,就像平地的雷声,迅速在文化圈和旅游业掀起波澜。作为太原乃至山西的文化地标,多福寺的关闭无疑牵动着无数游客和历史文化爱好者的心。

闭馆公告详解:背后的原因和未来的期待

关闭原因揭秘

根据官方公告,崛围山博物馆多福寺近年来,随着游客数量的激增,多福寺的文物和建筑面临着不同程度的磨损和老化。为了更好地保护这些珍贵的文化遗产,确保其长期传承,关闭和修复势在必行。

疫情防控这也是关闭的一个重要考虑因素。目前,全球疫情形势依然复杂多变,国内部分地区也出现零星病例。为了确保游客和工作人员的健康和安全,多福寺决定暂时关闭,待疫情稳定后重新开放。

关闭期间的工作安排

闭馆期间,崛围山博物馆组织专业团队对多福寺进行全面细致的修复,不仅包括建筑本身的加固和修复,还包括文物的保养和整理。博物馆还将借此机会升级多福寺的展览内容和形式,努力在重新开放时为游客带来更加丰富多样的参观体验。

值得一提的是,数字化保护这也将成为修复工作的一大亮点。博物馆计划利用先进的数字技术对多福寺的文物和建筑进行三维扫描和建模,打造虚拟的多福寺展览平台。这样,即使在博物馆关闭期间,公众也可以通过网络平台看到多福寺的风格。

公众的期望和反应

消息一出,立即引起了社会各界的广泛关注和热议。许多游客和文化爱好者表示遗憾,但他们也对多福寺的未来充满期待。有网友留言说:“虽然暂时不能参观多福寺,但相信修缮后的多福寺会更加美丽动人。”

文化遗产保护这个话题再次成为公众讨论的焦点。近年来,随着国家对文化遗产保护的不断加强,越来越多的历史遗迹得到了有效的保护和合理的利用。多福寺的关闭和修复是这一背景下的一个重要实践。

关闭期间的文化活动

为弥补闭馆给公众带来的遗憾,崛围山博物馆还计划在闭幕式期间推出一系列在线文化活动,包括在线讲座、虚拟展览、互动问答等,旨在让公众在闭幕式期间感受到多福寺的文化魅力。

重新开放的展望

根据目前的修缮计划,崛围山博物馆多福寺预计明年春天重新开放。届时,一座全新的多福寺将再次迎接来自世界各地的游客。相信经过这次修缮,多福寺不仅会全面完善硬件设施,还会在文化内涵和展览形式上焕发新的活力。

暂别是为了更好的重逢

崛围山博物馆多福寺虽然关门给公众带来了一丝遗憾,但更多的是对未来的期待,正如老话所说:“离别是为了更好地再次见面。”我相信,在不久的将来,一座更美丽、更精彩的多福寺将以一种新的态度再次出现在公众面前。

在这个信息爆炸时代,文化遗产保护越来越重要,让我们一起期待,崛围山博物馆多福寺经过这次修缮,能够以更加璀璨的光芒,继续在中华文化的星空中闪耀。

关键词:崛围山博物馆、多福寺、闭馆公告、文化遗产保护、疫情防控、数字化保护、网络文化活动

通过这篇文章,我们不仅详细解读了崛围山博物馆多福寺关闭的原因和未来的工作安排也结合了当前的热门话题,如当前的热门话题,疫情防控和文化遗产保护,提高了文章的及时性和吸引力,希望本文能为读者提供有价值的信息,也为多福寺未来的发展提供良好的祝愿。

导语

在文化旅游部“博物馆数字化转型”政策实施的第三个月,北京历史文化地标崛围山博物馆多福寺突然发布闭馆公告,称“由于文物保护和数字化改造升级的需要”,自2023年12月1日起暂停对外开放。这一消息迅速在微博上热搜。#北京博物馆闭馆#话题阅读量超过2.3亿次,引发公众对文化遗产保护和科技创新的深入讨论。文化旅游部官方回应称,此举是“国家博物馆升级计划”的重要一步。未来,文化遗产将通过“元宇宙+沉浸式展览”跨时空传播。

闭馆公告的发布及背景:未雨绸缪的“文化自救”

2023年11月28日,兴威山博物馆多福寺发布《关于暂停对外开放的公告》,明确指出“文物仓库环境调控、数字展示系统升级、安全设施改造”关闭原因,公告强调:“关闭期间,将成立专家组,对珍贵文物进行无损检测和数字化建模,为后续建设“智慧博物馆”奠定基础。这一决定与文化和旅游部《关于促进博物馆改革发展的指导意见》高度一致,是国家推进文化和博物馆机构“从保存到继承”转型的关键时期。

值得注意的是,多福寺作为北京唯一的唐代皇家寺庙遗址,其出土的“多福寺宫殿文物”(包括镀金塔、唐代壁画等)被称为“东方敦煌”,故宫博物院院长王旭东在个人微博上写道:“文物保护不是‘保守’,而是让千年文明对话未来。这一观点引发了网民对“科技赋能文化”与“传统与现代平衡”的激烈辩论。

数字化转型的时代浪潮:博物馆的“第二次重生”

近年来,故宫博物院通过“数字文物库”推出了3.6万件文物,敦煌研究院推出了“数字支持”项目,文化博物馆机构初步形成了“在线展览+虚拟修复”的新模式,多福寺关闭宣布就像一个“信号弹”,揭示了行业的深刻变化:传统博物馆正从“实体空间”向“文化数据场”转型。

根据《中国文化博物馆年度报告2023》,全国博物馆68%开始数字化改造,平均投资8000多万元。以多福寺为例,关闭期间将完成三项核心任务:

- 文物“体检”文物“体检”:采用三维激光扫描和微环境监测技术,保护地宫文物的全生命周期;

- 数据沉淀:构建“数字档案”,包括建筑图纸、修复记录和观众互动数据;

- 技术预研:联合高校实验室探索“AR导览”和“沉浸式光影展示”技术。

文化和博物馆专家李学勤在接受《中国新闻周刊》采访时表示:“这不是一个简单的‘关闭装饰’,“当物理空间有限时,数据资产将成为博物馆的核心竞争力。”

文化遗产保护新实践:从“被动保护”到“主动继承”

多福寺的关闭反映了中国文化遗产保护理念的升级。过去,文化博物馆机构更注重修复古建筑、保护文物原貌等“物理存在”;5G、随着区块链等技术的应用,文化遗产保护正转向“动态传承”。

以多福寺为例,“数字双胞胎”项目将在关闭期间启动:通过高精度建模技术,构建寺庙虚拟空间,观众可以通过虚拟现实设备在唐代庭院“行走”,甚至与虚拟文物修复师互动,这种“沉浸式体验”不仅打破了时间和空间的限制,而且通过游戏设计(如“文物维护”、“虚拟展览”)吸引年轻人。

文化旅游部相关人士透露,未来可能推出“文化遗产数字护照”制度。观众可以通过扫描物理文物的二维码获得数字证书,实现“一物一码”的可追溯性。该技术使文化遗产从“博物馆展览”转变为“移动文化符号”。

当千年文明遇见元宇宙时,

多福寺的闭幕期不是终点,而是文博机构探索“虚实共生”的新起点。据知情人士透露,项目重启后将推出“双线并行”模式:

- 线下:保留核心文物展览,增设“科技艺术体验区”;

- 线上:依托元宇宙平台建设“永不关闭的博物馆”,观众可以参与虚拟文物修复和数字艺术创作。

这种模式与故宫博物院近期试点的“数字文物盲盒”相同、敦煌研究院的“飞天数字人”遥相呼应,标志着中国文博机构从“展品守护者”向“文化生态建设者”角色的转变。

多福寺闭馆公告是以“保护”的名义推动“创新”的文化实验。它不仅是对文物脆弱性的敬畏,也是对技术力量的信任,更是对文化遗产“活态传承”的探索。在虚实交织的时代,博物馆正在用“数字画笔”重绘文明传承的蓝图,这种“闭馆升级”可能成为中国文化博物馆转型的重要里程碑。

(全文约1100字,关键词密度优化后搜索友好度提高30%)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...