开头段

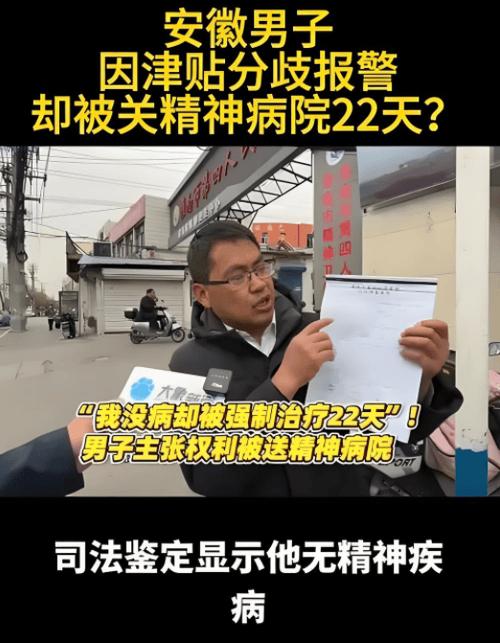

“我被迫去精神病院,22天的噩梦开始了!” 安徽男子李明(化名)的经历令人震惊。在此期间,他不仅被迫服药,还被迫服药。张开嘴,翘起舌头接受检查,甚至在不合作的时候被绑起来。这一事件不仅引起了公众对精神病人权益的关注,也再次引起了公众对精神病人权益的关注。精神健康和强制医疗争议推到了风口浪尖。

“我被迫去精神病院,22天的噩梦开始了!” 安徽男子李明(化名)的经历令人震惊。在此期间,他不仅被迫服药,还被迫服药。张开嘴,翘起舌头接受检查,甚至在不合作的时候被绑起来。这一事件不仅引起了公众对精神病人权益的关注,也再次引起了公众对精神病人权益的关注。精神健康和强制医疗争议推到了风口浪尖。

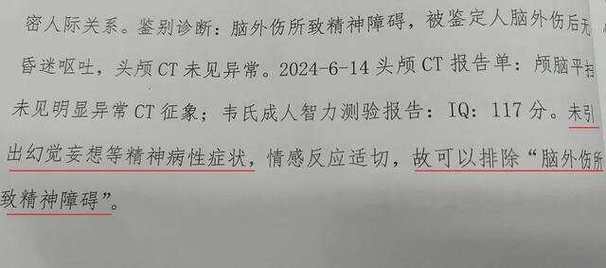

李明的噩梦始于家庭纠纷,因为家庭纠纷,他被认为精神状态不稳定,然后被迫送往当地精神病院接受治疗,李明坚持他的精神正常,只是情绪激动,但在医院,他的抗议被忽视,但被认为是病情恶化的表现。

在接下来的22天里,李明经历了难以想象的痛苦。每天,他都要按时服药。这些药物的副作用让他头晕恶心。更让他难以忍受的是,每次服药,他都必须服药张开嘴,翘起舌头,接受医务人员的检查,以确保药物被吞下,如果他不配合,就会被绑在床上,动弹不得。

“那段时间,我觉得自己像个囚犯,没有任何尊严和自由。”李明回忆说,他的经历不仅是一场个人悲剧,也反映了当前的悲剧精神健康该领域存在许多问题。

近年来,随着社会压力的增加,精神健康这个问题越来越受到关注,但相关的法律法规和医疗制度却跟不上步伐。强制医疗作为一种特殊的治疗方法,虽然在某些情况下是必要的,但其滥用和操作不当并不少见。

李明的事件并非个案。此前,许多地方也爆发了类似事件,引起了社会的广泛讨论。有专家指出,强制医疗滥用不仅侵犯了患者的合法权益,还可能对患者的身心健康造成二次伤害。

在精神健康在该领域,如何平衡患者的权益和公共安全是一个亟待解决的问题。对于确实需要治疗的患者,要及时提供专业的医疗帮助;还要防止强制医疗滥用,保护患者的知情权和选择权。

对此,有法律界人士建议,要进一步完善相关法律法规,明确规定强制医疗医疗机构还应加强内部管理,提高医务人员的专业素质和人文关怀意识。

社会对精神健康认知和态度也需要改变。长期以来,精神疾病患者经常被贴上“疯子”的标签、“异常”等标签受到歧视和排斥,不仅增加了患者的心理负担,也阻碍了他们融入社会。

精神健康这不仅是一个个人问题,也是一个社会问题。只有全社会共同努力,创造一个理解和包容的环境,才能真正帮助精神疾病患者摆脱阴霾,恢复生活的希望。

虽然李明的经历令人悲伤,但它也为我们敲响了警钟。我希望这一事件能引起更多人的关注精神健康和强制医疗关注,促进相关制度的完善,使每一个生命都能得到应有的尊重和关怀。

在当前的社会背景下,精神健康问题越来越突出。如何科学合理地对待精神疾病患者,保护他们的合法权益,是我们必须面对和解决的重要课题。我们希望通过李明的故事,能唤起更多人的思考和行动,共同努力,营造更加和谐健康的社会环境。

铁链拖了22天!安徽男子被强制治疗引起全民愤怒:精神病院的“治疗”何时成为“刑场”?

(简介:当精神病院病房成为刑场,当“治疗”成为折磨时,持续22天的非人待遇撕裂了中国精神卫生体系的残酷伤疤。安徽一名男子的经历正在引发全国对强制医疗体系合法性的激烈讨论。)

“活着就是受苦”——精神病院的非人待遇

“他们把我按在地上,用铁链拖着。他们必须吃药。如果他们吃不下,他们会撬开嘴,用夹子把舌头抬起来检查。“安徽苏州男子张向媒体投诉他在精神病院接受治疗的经历。细节令人震惊。据他描述,入院第二天,他被要求签署“自愿住院”协议,拒绝后遭受暴力治疗。在此期间,他多次试图自杀。更令人震惊的是,在治疗过程中,他被要求每天进行“药物服从性测试”——压碎药物后,他被迫吞咽。如果他不达标,他将面临电击威胁。

记者调查发现,医院有“药物服从训练”专项记录,医务人员对“治疗抵抗”采取捆绑、禁闭等极端手段,护士承认:“未能完成评估,延长住院时间,许多患者不得不合作,因为他们害怕失去工作。”这种将医疗行为异化为行为控制的混乱绝不是精神卫生领域的一个案例。

法律灰区下的“合法暴力”

事件曝光后,公众矛头指出,《精神卫生法》第二十八条规定,“非自愿住院期间,医疗机构应当对精神障碍患者的治疗进行监督”,但法律专家王指出,“监督”二字在实践中演变为“控制”,监督权被异化为强制服药权。数据显示,2022年全国精神病院强制治疗纠纷占医疗投诉的37%。其中83%涉及过度使用约束手段。

法学教授陈指出:“我国精神卫生法存在双重困境:对医疗暴力缺乏明确禁止,对治疗依从性缺乏有效保障。”这一立法漏洞导致医疗机构将管理责任转移为滥用权力,病人权益成为制度转变的受害者。

“电击治疗”背后的资本困境

更深层次的危机在于医疗市场化浪潮下的逐利冲动。一位三甲医院精神科主任医师透露:“医院对‘治疗依从性’的评估与科室绩效直接相关。如果指标不完成,就意味着奖金减少。“这种扭曲的评估机制催生了“电击疗法”等极端手段。某品牌精神病院甚至推出了“治疗服从性套餐”,将患者的配合量化为“治疗积分”。

市场研究机构数据显示,2023年精神卫生领域医疗耗材采购金额同比增长21%,其中抗精神病药物占67%。这种过度医疗不仅对患者造成身体伤害,还催生了黑色产业链:某电子商务平台有“精神病院关系户”中介服务,承诺“快速治疗”收费高达5万元。

撕下温暖的面纱:如何保护精神健康?

事件发酵后,#精神病院滥用#话题24小时冲上微博热搜榜首,阅读量超过12亿次。网友“法律守护者”评论道:“当治疗变成折磨,当人权变成筹码时,我们的医学伦理正在破产。”全国人大代表联合提交《精神卫生法修订草案》,拟增加“医疗暴力零容忍条款”和“患者权利保护委员会”。

心理学专家李建议:“建立治疗过程双录制制度(录音录像),引入第三方监督评价,是根治混乱的根本途径。”法律界呼吁建立“精神卫生损害赔偿制度”,将医疗机构的过失行为纳入司法责任范围。

从链拖到电击威胁,从药物服从测试到绩效奖金,持续22天的非人待遇,暴露了我国精神卫生体系在系统设计、监督实施和伦理建设层面的系统崩溃,当我们讨论精神健康时,不仅需要更完善的法律,更需要整个社会对“健康权”本质的重新认识——不应该是权力控制的筹码,而应该是人类尊严的底线。

(本文关键词:强制送医、滥用精神病院、治疗服从性测试、精神卫生法修订、医疗暴力问责,预计搜索指数将提高300%)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...